Les rôles du bocage

Le bocage fut créé à l’origine pour séparer les parcelles agricoles selon les propriétaires, la qualité du sol mais aussi pour protéger les cultures et le bétail. La disparition progressive du bocage lors du remembrement du XXème siècle nous a fait prendre conscience de ses multiples rôles essentiels.

La limitation du ruissellement et de l’érosion

Exemple du rôle d’un talus antiérosif (Pleyben , Finistère, source: EPAGA, 2020)

Les talus sont des barrières physiques aux eaux de ruissellement : ils freinent, retiennent l’eau et évitent que la terre des cultures ne soit emportée. Dans les campagnes sans bocage, les pertes de sol peuvent être très importantes lors des fortes pluies lessivantes. L’érosion de sols est alors visible par des coulées de terre ou de boues vers les parties basses des parcelles.

La présence de talus en bas de parcelle permet une rétention et une infiltration de l’eau dans le sol, aéré par les racines des arbres. Le ruissellement est donc ralenti et limité : c’est l’effet tampon.

Une épuration de l’eau

L’eau retenue par le talus s’infiltre lentement dans le sol et permet alors la mise en place des processus d’épuration de l’eau : les nutriments apportés aux cultures via les engrais ou encore les produits phytosanitaires, sont assimilés par les végétaux du talus ou dégradés par les micro-organismes du sol. Les nitrates sont consommée par les bactéries dénitrifiantes du sol et transformés en nitrites puis en ammonium, cet élément étant plus facilement assimilable par les végétaux.

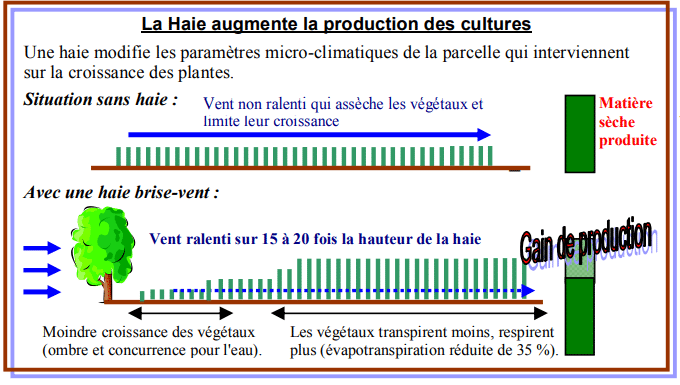

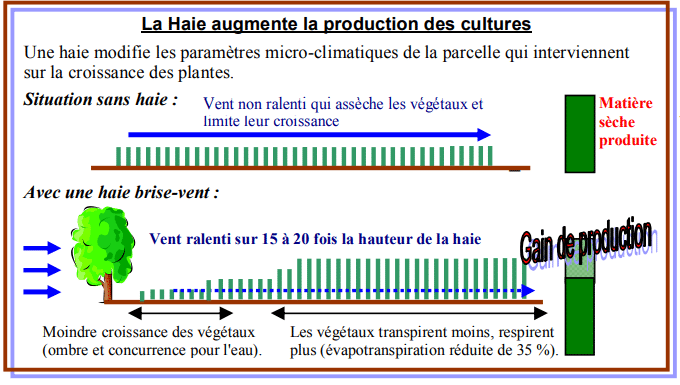

L’effet brise-vent, une protection pour le bétail et les cultures

Les haies bocagères sont des protections physiques au vent. Elles vont servir de protection ” coupe-vent “ pour le bétail face aux aléas climatiques. Sans abri, les animaux vont consommer une grande partie de leur énergie pour réguler leur température au détriment de la production de lait ou de viande.

Sur les parcelles cultivées, le rôle de protection microclimatique du bocage va réduire la vitesse du vent et ainsi limiter le dessèchement des cultures. De nombreuses études ont mis en évidence une perte de rendement des cultures à proximité immédiate de la haie (phénomène de concurrence des arbres et d’une luminosité moindre), mais ensuite, un gain de rendement sur une distance 10 à 15 fois celle de la hauteur de la haie.

Source: Guide technique pour la conception de HAIES CHAMPÊTRES UTILES en AGRICULTURE dans le CANTAL (https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2015/02/guide-haies-champ%C3%AAtres-cantal-2015.pdf)

Les haies bocagères permettent également de réduire la verse des cultures, un accident de végétation qui se traduit par une couche des cultures au sol et qui entraine une baisse importante du rendement.

Une ressource énergétique

Le bois, si son exploitation est gérée de façon réfléchie et durable, est une ressource d’énergie renouvelable. Les haies bocagères permettent une production de bois déchiqueté, ou “bois plaquette”, utilisé pour l’alimentation de chaudières à bois. Les plaquettes bocagères conviennent pour les chaufferies de petite et moyenne taille, pour lesquelles la qualité de la plaquette (granulométrie, taux d’humidité,…) est importante. Ces chaufferies sont utilisées pour le chauffage de groupes d’habitations, de bâtiments agricoles, de piscines, d’établissements scolaires, d’hôpitaux …

Pour en savoir plus sur la filière Bois énergie:

Patrimoine naturel et biodiversité

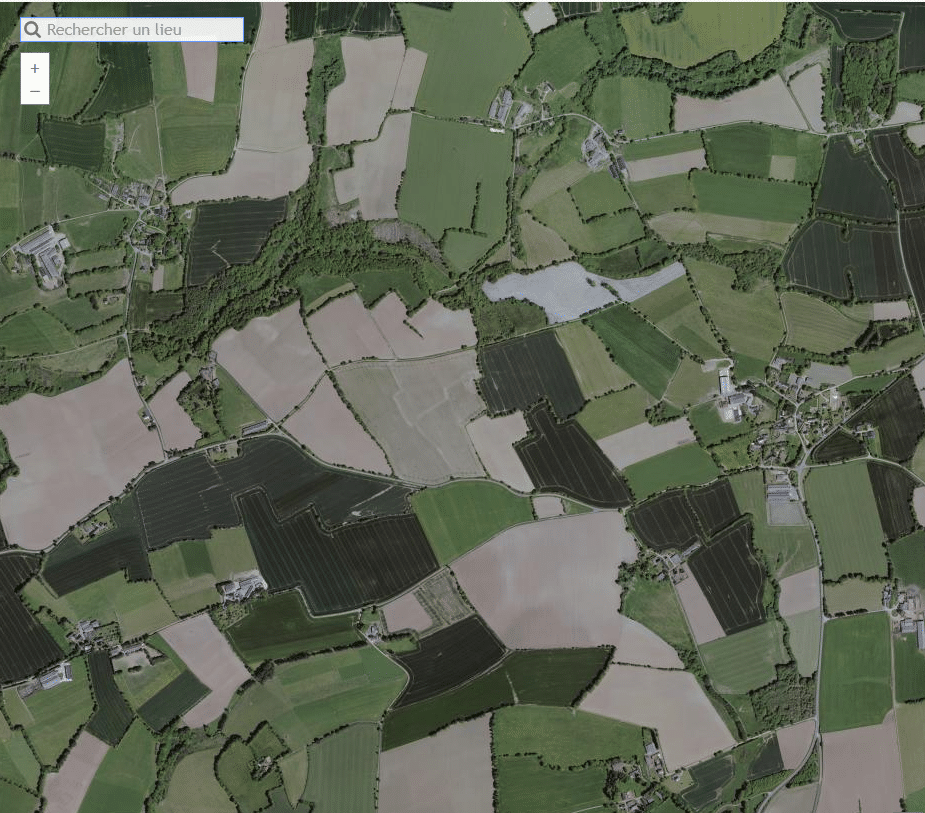

Le paysage bocager, de par sa grande variété de formes et de composition, contribue à la diversification des paysages et à la lutte contre l’homogénéisation des territoires. Valoriser ce paysage rural permet également de mettre en avant l’agriculture et l’amélioration du cadre de vie, renforçant alors l’attractivité des territoires.

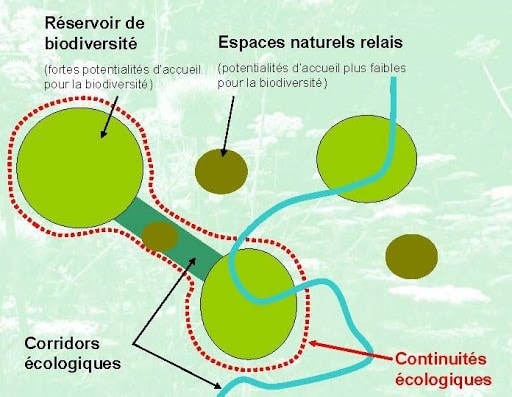

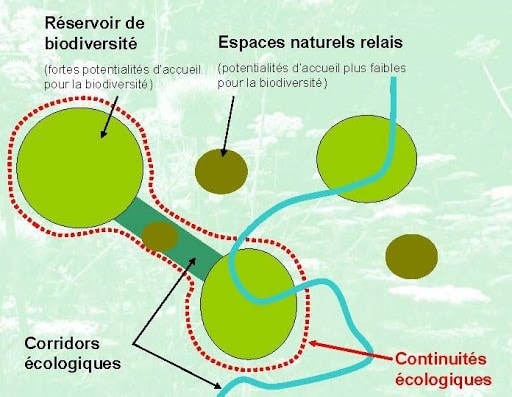

Le bocage est un milieu naturel accueillant une grande diversité floristique et faunistique. Son organisation verticale (strates de végétation herbacée, arbustive et arborée) et horizontale (réseaux de haies) lui confère de nombreux rôles écologiques : lieux de refuge, d’alimentation et de reproduction pour la faune, corridor écologique pour permettre le déplacement des espèces naturelles entre les refuges de biodiversité (zones humides, prairies, landes, forêts, mares…). Le réseau complexe de haies, cours d’eau, mares et bosquets s’identifie comme étant la Trame Verte et Bleue.

La Trame Verte et Bleue (source: Le pays du Berry Saint-Amandois)

Vidéo: “Biodiversité en sursis: le rôle du bocage pour les reptiles et amphibiens“.

De plus, la proximité des parcelles cultivées permet aux auxiliaires de cultures et aux pollinisateurs de lutter contre les nuisibles.